Rund 250.000 Kilometer hat Waldemar Cierpinski bisher in seinem Leben zu Fuß zurückgelegt, unsterblich machte er sich in Sportlerkreisen mit seinem Doppel-Olympiasieg im Marathonlauf. Nach ihm gelang das keinem Marathonläufer mehr. Später baute der Marathonmann mit viel Ausdauer in seiner Heimatstadt Halle ein Sportgeschäft auf, das er bis heute – inzwischen u. a. mit der Unterstützung seines Sohnes Falk – sehr erfolgreich betreibt.

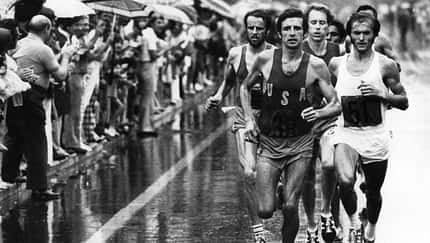

Foto oben: Im Regen sind am 31.7.1976 auf den Straßen Montreals die Marathonläufer in der Entscheidung der Olympischen Sommerspiele unterwegs: Der führende USA-Läufer Frank Shorter (M/vorn) wird am Ende zweiter hinter dem DDR-Läufer Waldemar Cierpinski (r) aus Halle. Bill Rodgers (3.v.l) wurde verletzungsbedingt nur 40., der Finne Lasse Viren (l/verdeckt) belegt Rang fünf.

Kind einer Bauernfamilie der Nachkriegszeit

Waldemar Cierpinski wurde in der Nachkriegszeit in einer Bauernfamilie unter ärmlichen Verhältnissen groß. Er selbst erzählt gerne, dass er schon als Kind gelernt habe, "Eigenschaften wie Disziplin, Ausdauer und die Bereitschaft, ohne zu stöhnen Belastungen auf mich zu nehmen, zu entwickeln, die sich später auch im Leistungssport positiv auswirkten". Überliefert ist ein sonntäglicher 55-km-Lauf des 15-jährigen Waldemar nur mit einem Stück Kuchen im Bauch, bei dem er einfach einmal testen wollte, wie weit er wohl ohne Unterbrechung laufen könne.

Förderung im DDR-System

Sein Talent wurde bald offensichtlich, und er wurde in die umfassenden Förderstrukturen des DDR-Sportsystems in der Kinder- und Jugend- Sportschule in Halle eingebunden. 1972 war er zwar mit 8:32,2 bester Hindernisläufer der DDR, doch für die Olympia-Teilnahme in München war er 2,2 Sekunden zu langsam (dafür nahm seine Freundin Maritta Politz über 800 Meter teil, die er ein Jahr später heiratete).

1974 lief Cierpinski in Kosice seinen ersten Marathon, wurde Dritter in 2:20:28 und beschloss auf der Rückfahrt, dass er von nun an Marathonläufer sei. Über 2:17:31 (Kosice 1975, 7. Platz) und 2:13:58 (Karl-Marx-Stadt 1976, 1. Platz) steigerte er seine Marathon-Bestzeit schließlich nur sechs Wochen später auf 2:12:22 (Wittenberg, 1. Platz) und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele 1976 in Montreal. Beim Olympia-Marathon suchte Favorit Frank Shorter schon kurz nach der Hälfte die Entscheidung, aber Cierpinski lag immer in der Spitzengruppe und ließ Shorter nie mehr als 30 Meter ziehen. Bei Kilometer 34 zog Cierpinski selbst auf und davon und siegte für alle überraschend.

Der Plan "Olympische Spiele 1980"

Nur wenige Wochen nach dem Erfolg begann Cierpinski zusammen mit seinem Trainer Walter Schmidt am Plan "Olympische Spiele 1980" zu arbeiten. Über mehr Tiefen als Höhen steuerte Cierpinski mit einer Rekordleistung an Laufkilometern das Jahr 1980 an. Erst ein Sieg im April des Olympiajahres in Karl-Marx-Stadt in 2:11:17 Stunden gab ihm die Sicherheit für die Qualifikation und das olympische Rennen. In Moskau entwickelte sich der Marathon auf den letzten sieben Kilometern zu einem spannenden Zweikampf zwischen dem niederländischen Europarekordler Gerard Nijboer und Waldemar Cierpinski, der einen Vorsprung von 17 Sekunden (2:11:03) ins Ziel rettete. "Nennen Sie Ihren Sohn Waldemar", rief TV-Reporter Heinz Florian Oertel, als Waldemar Cierpinski ins Moskauer Olympiastadion einlief.

Karriereende dort, wo sie begann: in Kosice

Er und der Äthiopier Abebe Bikila (1960, 1964) sind bis heute die einzigen, die ihre Marathon-Olympiasiege wiederholen konnten. Cierpinskis letzter großer Erfolg war Platz 3 bei den Weltmeisterschaften 1983 in Helsinki (2:10:37). Ein Start bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles wurde ihm durch den Boykott der DDR verwehrt, ein weiterer Olympiasieg schien nach dem WM-Ergebnis des Vorjahres nicht einmal unmöglich, doch ist es müßig, darüber zu spekulieren. Beendet hat Cierpinski 1985 bewusst seine Karriere dort, wo sie begann, im Kosice (2:19:05, 5.) in der heutigen Slowakei.

Wichtigste Trainingsform: der Dauerlauf

Der Dauerlauf in allen Varianten war Cierpinskis beliebteste Trainingsform. Sein Training war eine Kombination von Läufen mit hohen Geschwindigkeiten (im Schnitt 20 Kilometer lang) und marathonspezifischen Läufen über 35 Kilometer und mehr. Dazu kamen noch Einheiten zwischen 15 und 25 Kilometer im mittleren Intensitätsbereich (Tempo 3:20 – 3:40 min/km), um auf die notwendige hohe Gesamtbelastung zu kommen. In seinen besten Zeiten lief er zum Beispiel 20 Kilometer in 1:02 Stunden und am nächsten Tag bis zu 40 Kilometer in "ruhigem Tempo" (4:00 min/km).

Motorik-Schulung durch Tempoläufe

O-Ton Cierpinski: "Um eine bestimmte Zielgeschwindigkeit laufen zu können (in seinem Fall waren dies 3:06 min/km für eine Zeit von 2:10 im Marathon), muss ich nicht nur ausdauernd sein, sondern auch meine motorischen Fähigkeiten schulen, also in der Lage sein, 400 Meter auch unter 60 Sekunden zu laufen. Deshalb habe ich auch kurze und schnelle Tempoläufe gemacht, die als solche gar nicht marathonspezifisch waren. Diese Tempoläufe habe ich in den ersten 20 Wochen der Jahresplanung gesteigert und danach wieder reduziert. Dann galt es, die konditionelle Komponente zu steigern, sprich: die Ausdauer. Diese Dauerläufe habe ich dann auch im Tempo und in der Streckenlänge langsam gesteigert, angefangen von 15 Kilometern im Tempo 4 min/km bis hin zur Halbmarathondistanz im Tempo 3:15 min/km."

Zusätzlich steigerte er auch das Tempo seiner Tempodauerläufe. Ein Beispiel aus dem Vorbereitungsjahr auf die Olympischen Spiele 1980, die Streckenlänge wurde in der Zeit von 15 auf 20 Kilometer gesteigert:

- Woche 1 bis 10: 3:13 min/km

- Woche 11 bis 20: 3:10 min/km

- Woche 21 bis 30: 3:09 min/km

- Woche 31 bis 40: 3:07 min/km

- Woche 41 bis 50: 3:02 min/km.

Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1976 hatte er das Tempo im selben Zeitraum von 3:16 min/km auf 3:06 min/km gesteigert!

Der Film zum Phänomen Waldemar Cierpinski

Der Film "Legenden: Waldemar Cierpinski" beleuchtete am 2. August um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen das Phänomen, den Sportler und die Zeit, in der Cierpinski seine großen Erfolge feierte. Er ist jetzt in der Mediathek des MDR abrufbar. Der Film lässt die Zeit zwischen 1976 und 1980 noch einmal Revue passieren. "Waldi", wie Cierpinski von allen liebevoll genannt wird, traf einen Tag vor seinem 70. Geburtstag alte Weggefährten: Neben Familienangehörigen kommen auch Sportfreunde wie Hans-Jürgen "Dixie" Dörner von Dynamo Dresden, Hürden-Olympia-Sieger Volker Beck, Hochspringer Gerd Wessig, der unmittelbar vor "Waldi" Olympiasieger wurde, zu Wort. Sie alle ließen die emotionalen Momente jener Zeit aufleben und zeigten einen ungewöhnlichen Blick auf den Sportler und Privatmann Waldemar Cierpinski.

Waldemar Cierpinski: Seine größten Erfolge

- Marathon-Olympiasieger 1976 und 1980

- 3. WM-Marathon 1983

- 4. EM-Marathon 1978

Bestzeiten

- 1500 m 3:42,2 (1974)

- 3000 m 7:56,2 (1974)

- 5000 m 13:36,6 (1975)

- 10000 m 28:28,2 (1976)

- 3000 m Hindernis 8:32,2 (1974)

- Marathon 2:09:55 (1976)

Das Training des Ausnahmeläufers

Wir dokumentieren hier eine typische Trainingswoche von Waldemar Cierpinski aus der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1976 in Montreal.

Im Jahr 2009, 20 Jahre nach dem Mauerfall, lief Redakteur Urs Weber in unserer Kolumne "Ein Lauf mit" mit Waldemar Cierpinski. Hier finden Sie das Interview:

Ein Lauf mit Waldemar Cierpinski

Halle an der Saale, September 2009

Wetter: sonnig, 28 Grad

Distanz: 10 Kilometer

Zeit: 40 Minuten

Tempo: 4:00 min/km

Gibt es nach 20 Jahren Wiedervereinigung noch Unterschiede in der Laufszene zwischen Ost und West?

Heute gibt es keine Unterschiede mehr, zumindest aus Sportlersicht. Ganz anders als früher, als die Systeme unterschiedlich waren, im positiven wie negativen Sinne: Ich hatte zum Beispiel immer noch gehofft, dass es eine kleine Möglichkeit gibt, bestimmte Teile aus dem Sportsystem des Ostens fortzuführen, was die Sportförderung angeht. Da ich das selbst im Osten erlebt habe, kann ich natürlich beide Systeme beurteilen.

Sie nennen das Sportsystem: Welche Faktoren waren für Ihre Läuferkarriere entscheidend?

Im Nachhinein waren für mich Vorbilder immer wichtig. Die Tatsache, dass ich 1960 an dem einzigen Fernseher in unserem kleinen Ort an der Saale bei meinem Freund die Olympischen Spiele in Rom anschauen konnte, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich war so fasziniert, dass da jemand barfuss über das Pflaster von Rom lief, dass das bei mir den Wunsch geweckt hat, einmal zu Olympia zu kommen. Und dieses Langzeitziel hätte ich nicht verfolgen können, wenn das System damals nicht so funktioniert hätte. Der Sport wurde einem angeboten, Sportler wurden hofiert, kamen eventuell ins Ausland, so dass man aus den kleinen Verhältnissen raus kam.

Wie groß war der materielle Anreiz?

Der spielte natürlich eine Rolle, das fing mit den ganz primitiven Dingen an. In der armen DDR bekam man für einen Olympiasieg Geld, was zwar nicht viel war, ca. 15.000 DDR-Mark, aber ich konnte mir ein Auto kaufen und eine Garage bauen. Aber ich muss sagen, egal was da über die DDR geredet wird: Dass ich im Umkreis meiner Familie und indirekt unterstützt durch die Tausenden, die mir da geschrieben haben, einfach eine Position gefunden habe, die ich als sehr angenehm und vertrauensvoll erlebt hatte, das war eine riesige Motivation. Das war auch Stolz, dass einem die vielen Sportbegeisterten in der DDR den Rücken stärkten. Ich wäre sonst nie ein zweites Mal an den Start gegangen in Moskau, wenn ich das nicht so herzhaft erlebt hätte.

Wie war Ihr Kontakt zu den Sportlern in Westdeutschland?

Es gab nur wenige Gelegenheiten, wo man mal mit dem ein oder anderen zusammenkam. Ich musste ja auch eine Versicherung unterschreiben, dass ich jeden Kontakt, den ich ins kapitalistische Ausland habe, über meinen Trainer oder direkt über den Sportclub zu melden habe. Das hat nichts mit der Staatssicherheit zu tun gehabt, so wie das fälschlich immer gern dargestellt wird, sondern das war ganz einfach eine Festlegung, die jeder Sportler zu der Zeit auferlegt bekam.

Wie weit haben Sie Ihr Training damals selbst gestaltet?

Ich habe mich schon immer sehr intensiv mit allem beschäftigt, was ich gemacht habe. Und teilweise ganz eigene Wege gefunden, etwa aus der Erkenntnis der Ruderer, die zwei Tage vor einem Wettkampf noch mal eine richtige Ausbelastung gemacht haben – und das habe ich übernommen: Zwei Tage vor dem Marathon bin ich noch einen richtigen Zehner gelaufen. Da bin ich übrigens im Training meine Bestleistung von 28:05 Minuten gelaufen, damals in Moskau, zwei Tage vor dem Olympischen Marathon. Aber mit der Sicherheit, dass ich das schon viele Jahre so gemacht hatte und wusste, dass zwei Tage später die Superkompensation kommt – und dann läuft das Schiff.

Mit Ihrem Wissen und Know-How von heute: Könnten Sie heute leistungsmäßig weiter sein?

Nein. Das Training ist ein Gesamtprozess. Da spielen mehrere Dinge mit: Das Training für seinen Körper, die Ausprägung der Organsysteme, die einen langen Zeitraum brauchen. Dann ist es die Ausprägung der Muskelstrukturen und all der Geschichten, die man relativ kurzfristig ausprägen kann. Und dann kommt das Entscheidende: Der energetische Kreislauf, die Zuordnung aller Organsysteme. Das sind fünf oder sechs Säulen. Das Entscheidende für einen Ausdauersportler ist die Organisation seiner Energiekreisläufe. Da bieten die Organsysteme nur eine Plattform. Da geht es um die sensorischen Nervenbezüge, das Melden von unten nach oben. Leistung basiert nie nur auf einer Plattform. Sondern das muss man immer drei- oder vierdimensional sehen, das betrifft auch die körperlichen Vorgänge, die im neuronalen Bereich in der Großhirnrinde gespeichert sind. Das ist alles abrufbar, auch im hohen Alter ist das übrigens noch so.

Gab es sonst noch geheime Tricks?

Ich habe am Abend vor einem großen Wettkampf ein großes Glas Sekt getrunken! Dadurch ist die Aufregung ein wenig verflogen – mein Ruhepuls ist wieder auf die normalen 36 Schläge pro Minute runter gegangen und ich konnte gut schlafen!