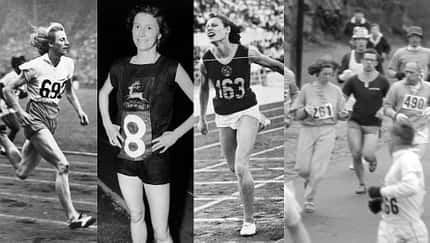

Bild oben, von links: Fanny Blankers-Koen gewinnt bei den Olympischen Spielen von 1948 vier Goldmedaillen. Diane Leather läuft als erste Frau die Meile unter fünf Minuten. Ljudmila Schewzowa gewinnt bei den Olympischen Spielen 1960 über 800 Meter, was Frauen erstmals seit 1928 wieder erlaubt ist. Kathrine Switzer wird beim Boston-Marathon 1967 von Rennleiter Jock Semple attackiert.

Eine Woche vor Eröffnung der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Athen machte sich eine gewisse Stamatia Rovithi in Marathon auf den langen Weg in die griechische Hauptstadt. Sie war 35 Jahre alt und hatte sieben Kinder. Die Frau von der Insel Syros kam nach fünfeinhalb Stunden im 42 Kilometer entfernten Athen an. Das war ihre Art, gegen den Ausschluss der Frauen aus der neuzeitlichen olympischen Familie zu protestieren.

Der lange Weg zur Gleichberechtigung

Tatsächlich war es ein langer Weg zur Gleichberechtigung der Frau in der modernen Gesellschaft, der olympischen zumal. Ob der Herrenorden des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) um den französischen Baron Pierre de Coubertin von dem spektakulären Marathonlauf Stamatia Rovithis aus der Athener Zeitung vom 31. März 1896 erfuhr, wissen wir nicht. Wenn ja, dann hat es den Klub der Patriarchen nicht beeindruckt. Die Teilnahme von Frauen an Olympischen Spielen wurde von den Anfängen bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein systematisch bekämpft, zuerst rundweg, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest noch partiell. Der groteskeste Vorschlag aus dem IOC ging anfangs dahin, die Athleten wie im antiken Olympia nackt antreten zu lassen. Aus Schicklichkeitsgründen hätte sich das „Problem“ dann von selbst erledigt.

Der schlimmste Widersacher der Frauengleichberechtigung im olympischen Sport war Pierre de Coubertin selbst. Misst man ihn an seiner Lebensleistung, darf man ihn wohl insgesamt einen fortschrittlichen, internationalistischen Geist nennen. Was die olympische Frauenfrage angeht, so war de Coubertin allerdings bis zu seinem Tod ein Reaktionär erster Kategorie. Der Baron, der seine Frau „Katze“ und seine Tochter „Vögelchen“ zu nennen pflegte, wollte im Frauensport einen „Gegensatz zu den Gesetzen der Natur“ erkannt haben.

Eine unglaubwürdige Argumentation, denn andererseits sagte er: „Frauen sollen alle Sportarten ausüben, wenn sie es möchten, sich dabei aber nicht zur Schau stellen.“Die Frauen, das befürchtete Pierre de Coubertin wirklich, könnten mit ihrer bloßen Anwesenheit die quasireligiöse Keuschheit der Herren der Schöpfung gefährden, die von de Coubertin herbeigebetete „religio athletae“. Derlei Denken wird heute im Westen gern exklusiv islamistischen Fundamentalisten zugeschrieben – dabei gehörte es bis vor nicht allzu langer Zeit zum selbstverständlichen Repertoire manches christlich-abendländischen Vordenkers.

Kontakt zur Frauenathletik nachteilig für Männer

1934, drei Jahre vor seinem Tod, schrieb Pierre de Coubertin: „Ich glaube auch weiterhin, dass der Kontakt mit der Frauenathletik ein Nachteil für ihn (den männlichen Athleten, d. Red.) ist und dass man diese also aus dem olympischen Programm streichen sollte.“ Da aber war es schon zu spät. Die Sportlerinnen hatten ihren langen Gleichberechtigungszug im frühen 20. Jahrhundert bereits angetreten. 1921 erlitt Pierre de Coubertin im IOC eine bittere Abstimmungsniederlage, als er den vollständigen Ausschluss der Frauen gefordert hatte. Er reagierte damit auf einen Antrag der Französin Alice Milliat, die für die Aufnahme olympischer Frauen-Leichtathletikwettkämpfe schon für Antwerpen 1920 gekämpft hatte – ebenfalls vergeblich.

Leichtathletische Frauenwettbewerbe ab 1928 olympisch

Erst 1928 wurden Frauenwettbewerbe in der Leichtathletik olympisch. Madame Milliat hatte mit der überaus erfolgreichen Ausrichtung von Olympischen Spielen für Frauen 1922 in Paris und 1926 in Göteborg mächtigen Druck aufgebaut. Zwar musste die Veranstaltung in „Weltspiele für Frauen“ umbenannt werden, die Olympischen Spiele in Amsterdam 1928 boten im Gegenzug dann jedoch erstmals eine breite Palette von Disziplinen für Leichtathletinnen an. Dagegen hatten sich vereinzelte Schwimmwettbewerbe für Frauen schon im Programm von Stockholm 1912 wiedergefunden.

Aber ohne Rückschläge ging der Weg zur formalen Gleichberechtigung im internationalen olympischen Sport nicht ab. Nachdem 1928 zwei 800-Meter-Läuferinnen hinter der Ziellinie erschöpft zu Boden gesunken waren, attestierten medizinische Gutachter, dass Frauen psychisch und physisch nicht in der Lage seien, an Ausdauerwettbewerben teilzunehmen. Erst 1960 kehrten die 800 Meter ins olympische Programm zurück, und es sollte bis 1984 dauern, bis die Frauen bei Olympischen Spielen über 1.500 Meter hinaus laufen durften.

Heute ist es fast unvorstellbar, dass Frauen noch bis Anfang der Siebzigerjahre die Teilnahme an Marathons verboten war. Dass Frauen in der Lage wären, 42 Kilometer weit zu laufen, schien schier undenkbar. Und es sollte noch ein weiteres Jahrzehnt dauern, bis der Marathon für Frauen in Los Angeles 1984 als offizielle olympische Disziplin aufgenommen wurde und eine strahlende Joan Benoit als erste Marathon-Olympiasiegerin in die Geschichte einging.

Wegweisend war aber viel mehr die kuriose Geschichte einer jungen amerikanischen Studentin namens Kathrine Switzer. Switzer war Mitte der Sechzigerjahre klar geworden, dass sie zwar eine talentierte Läuferin war, aber als Frau keine Chance hatte, ihr Können unter Beweis zu stellen. Als Studentin setzte sie durch, dass sie wenigstens im Team der männlichen Kollegen trainieren durfte, weil es kein Frauenteam gab. Bald nahm ein Aushilfstrainer sie unter seine Fittiche. Während ihrer Trainingsläufe unterhielt er sie mit Erzählungen vom Boston-Marathon.

Seine Anekdoten beeindruckten sie so sehr, dass die junge Sportlerin beschloss, Marathonläuferin zu werden. Zwar riet ihr Trainer und Mentor energisch davon ab, doch Switzer konnte ihn umstimmen, indem sie ihm von Roberta Gibb erzählte: Gibb lief 1966 ohne offizielle Registrierung den Boston-Marathon. Sie hatte nach dem Start im Gebüsch gewartet, bevor sie sich unerkannt unter das männliche Laufvolk mischte. Der Trainer versprach Switzer zu helfen, unter einer Bedingung: Sie sollte schon vor dem Boston-Marathon die volle Distanz zurücklegen. Es gelang ihr.

Switzer hatte ursprünglich nicht geplant, sich offiziell zu registrieren. Doch der bekehrte Trainer ermutigte sie nun dazu, ein Anmeldeformular auszufüllen. Switzer gab als Vornamen nur ihre Initialen K. V. an. Ihr Geschlecht fiel somit nicht auf, und sie konnte sich als offizielle Teilnehmerin mit Startnummer auf die Strecke begeben. Switzers Teilnahme am Boston-Marathon ging nur durch Zufall in die Geschichte des Laufsports ein. Journalisten fiel ihr langes Haar auf, als sie im Wagen an Switzer vorbeifuhren. Switzer und ihre Freunde winkten den überraschten Presseleuten fröhlich zu. Was den Lauffreunden nicht bewusst war: Im Wagen hinter ihnen saß Jock Semple. Der als Choleriker bekannte Co-Rennleiter stürzte sich wutentbrannt auf die Zwanzigjährige, um sie am Weiterlaufen zu hindern. Die Bilder davon gingen um die Welt. Nur mit massivem Körpereinsatz konnte Switzers stattlicher Freund, der ehemalige Football-Spieler und Hammerwerfer „Big Tom“ Miller, den Rennleiter davon abhalten.

Die Reaktionen auf ihre furchtlose Tat machten ihr bewusst, dass die athletische Leistungsfähigkeit von Frauen immer noch nicht ernst genommen wurde: Kathrine Switzer begann, sich für die internationale Frauenlaufbewegung zu engagieren. Sie wird auch heute noch als Pionierin gefeiert. Sie sorgte mit dafür, dass der Frauenlauf die nötige öffentliche Aufmerksamkeit bekam, um eine Bewegung in Gang zu setzen.

Förderung des Frauenlaufsports in Deutschland

Es gab aber auch noch andere Wegbereiter des Frauenlaufens, und die kamen aus Deutschland. So durften in Bräunlingen im Schwarzwald Frauen schon 1968 beim Marathon mitlaufen und kamen in die offizielle Wertung – der erste Marathon weltweit, der dies praktizierte. Ernst van Aaken, ein Leichtathletik-Trainer in den Sechziger- und Siebzigerjahren (zum Beispiel von Harald Norpoth, Olympiasilber 1964) sowie Mediziner mit Guru- und Kultstatus, förderte den Frauenlauf mit allen Kräften. Er propagierte nicht nur das Laufen von Frauen allgemein, sondern wies auch nach, dass Frauen ökonomischer als Männer laufen und förderte das Laufen als Hochleistungssport für Frauen.

Schon 1966 hatte er bei einem Marathonlauf in Waldniel (Niederrhein) gegen die Regeln des Deutschen Leichtathletik-Verbands zwei Frauen mitlaufen lassen. 1973 fand dort auf seine Initiative hin und unter seiner Ägide der erste reine Frauenmarathonlauf der Welt statt. Die Siegerin Christa Kofferschläger (2:59 Stunden) hieß später Vahlensieck und war bis in die Achtzigerjahre hinein eine der erfolgreichsten Marathonläuferinnen der Welt.

Ein Jahr zuvor war es bereits in Boston so weit gewesen: Die Männerdomäne Boston-Marathon war gefallen. Nina Kuscsik, die schon 1970 als einzige weibliche Teilnehmerin beim New-York-Marathon gestartet war, kam als erste Frau ins Ziel. Zwei Monate später folgte ein weiterer Meilenstein: Nach engagiertem Betreiben durch Switzer, Kuscsik und Fred Lebow, den Organisator des New-York-Marathons, wurde der erste Frauenlaufwettbewerb der Welt ins Leben gerufen. 78 Frauen und Mädchen starteten unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit auf der Sechs-Kilometer-Strecke im Central Park. Sogar Playboy-Bunnys kamen im Laufdress zur Veranstaltung, was für zusätzliche Publicity sorgte.

Der New Yorker „Mini-Marathon“ für Frauen entwickelte sich zur Plattform für Elite-Läuferinnen wie Grete Waitz, Tegla Loroupe und Paula Radcliffe und wurde zum Vorbild für die internationale Frauenlaufidee. In Europa entstanden die ersten Frauenläufe in den späten Achtzigerjahren, und bei Volksläufen und Marathons wuchs die Anzahl der Läuferinnen kontinuierlich an. Unter den 18.000 Teilnehmern des ersten Rock-’n’-Roll-Marathons in San Diego waren im Jahr 1998 bereits mehr Frauen als Männer. Und spätestens seit dem phänomenalen Weltrekord von Paula Radcliffe, die am 13. April 2003 in London den Marathon in 2:15:25 Stunden lief, rückten die Frauen auch leistungsmäßig den Männern auf die Pelle. Ganze 16 Jahre hatte diese Marke Bestand, bis Brigid Kosgei sie beim Chicago-Marathon 2019 auf sensationelle 2:14:04 Stunden drückte und dann beim Berlin-Marathon 2023 die Äthiopierin Tigst Assefa endgültig die Lücke zwischen Frauen- und Männerleistung schloss, als sie in 2:11:53 Stunden den Frauen-Weltrekord im Marathon noch einmal pulverisierte. Eine Zeit, die durchaus dem Leistungsniveau der nationalen Männer-Eliten ebenbürtig ist.

Meilensteine in der Geschichte des Frauenlaufsports

1896: Stamatia Rovithi, eine siebenfache Mutter von der Insel Syros, läuft die 42 Kilometer von Marathon nach Athen in fünfeinhalb Stunden.

1926: Die Londonerin Violet Piercy beendet bei einem Sololauf in Chiswick als erste Frau einen Marathon in einer Zeit, die vom Leichtathletik-Weltverband anerkannt wurde: 3:40:22 Stunden.

1928: Bei der Olympiade von Amsterdam gibt es erstmals eine Mittelstrecke für Frauen, die 800 Meter. Weil im Endlauf mehrere Läuferinnen zusammenbrechen, ist die Premiere auch gleich das vorläufige Ende.

1948: Die Niederländerin Fanny Blankers-Koen gewinnt bei den Olympischen Spielen vier Goldmedaillen und stellt Weltrekorde im Weitsprung, Hochsprung, Sprint und Hürdenlauf auf. Dass ihr all dies als 30-jähriger Mutter zweier Kinder gelingt, widerlegt die Ansicht, dass Frauen, die „nicht mehr ganz jung“ oder bereits Mutter sind, sportlich zurückstecken müssten.

1954: Die britische Sportlerin Diane Leather ist die erste Frau, die die Meile unter fünf Minuten läuft, nur 23 Tage nachdem Roger Bannister die Vier-Minuten-Schwelle durchbrach. Über Leathers Leistung wird jedoch kaum berichtet; sie gilt nicht einmal als offizieller Weltrekord, weil die Distanz Frauen offiziell gar nicht offensteht.

1959: Arlene Pieper wird als die erste Frau geführt, die in den USA erfolgreich einen Marathon finisht: 1959 beim Pikes Peak Marathon.

1960: Bei den Olympischen Spielen in Rom dürfen die Frauen wieder über die 800-Meter-Distanz antreten.

1966: Die Amerikanerin Roberta Gibb finisht den Boston-Marathon (ohne Startnummer) in 3:21:40 Stunden. Sie versteckt sich vor dem Start im Gebüsch und läuft so inoffiziell als erste Frau beim Boston-Marathon mit. Sie wurde nie offiziell als Finisherin eingetragen.

1967: Kathrine Switzer meldet sich als K. V. Switzer zum Boston-Marathon an und läuft – trotz Behinderung durch Rennleiter Jock Semple – mit der Startnummer 261 ins Ziel.

• Ernst van Aaken lässt in seinem Marathon in Waldniel drei Frauen starten; Anni Pede-Erdkamp erzielt mit 3:07:26 eine inoffizielle Weltbestzeit.

1972: Erstmals zwei Mittelstreckendistanzen für Frauen bei Olympischen Spielen: 800 und 1500 Meter.

• In New York findet der erste reine Frauenlauf statt: The Crazylegs Mini Marathon über 10 Kilometer.

• Start frei für die Frauen bei den Marathons in Boston und New York.

1973: Christa Vahlensieck schafft in Waldniel in einem reinen Frauenrennen als erste Deutsche den Marathon unter drei Stunden (2:59:26).

1974: Beim ersten Berlin-Marathon kommen elf Frauen ins Ziel, als erste Jutta von Haase in 3:22:01.

1975: Christa Vahlensieck wird im Rahmen des Schwarzwald-Marathons zur ersten deutschen Marathon-Meisterin.

1977: Christa Vahlensieck erzielt in Berlin ihre zweite Weltbestzeit (2:34:48 Stunden).

• Der Murtenlauf von Murten nach Freiburg, die älteste Laufveranstaltung der Schweiz, lässt Frauen zu.

1978: Nike lanciert mit dem Nike Waffle Racer den ersten speziell für Frauen konzipierten Laufschuh.

• Start der Avon-Frauenlaufserie, die von Kathrine Switzer initiiert wurde.

1979: Die Norwegerin Grete Waitz bleibt in New York als erste Frau unter 2:30 Stunden (2:27:32).

1984: Der Frauen-Marathon wird olympisch. Siegerin in Los Angeles: Joan Benoit Samuelson in 2:24:52.

• Auf der Bahn gibt es erstmals bei Olympia eine Langstrecke: 3000 Meter.

• In Berlin feiert der erste deutsche Frauenlauf seine Premiere.

1987: Frauenlauf-Premiere in der Schweiz (Bern)

1988: Die Frauen dürfen bei den Olympischen Spielen von Seoul auf der Bahn über die 800, 1.500, 3.000 und 10.000 Meter laufen.

• Frauenlauf-Premiere in Österreich (Wien)

• Grete Waitz gewinnt zum neunten Mal den New-York-Marathon.

1996: Die 5.000 Meter ersetzen im olympischen Frauenprogramm die 3000 Meter.

2001: Naoko Takahashi läuft den Marathon in Berlin als Erste unter 2:20 Stunden (2:19:46).

2003: Paula Radcliffe realisiert in London den 16 Jahre währenden Marathon-Weltrekord (2:15:25).

2008: Mit den 3.000 Meter Hindernis kommt das letzte noch fehlende Mittel-/Langstreckenrennen für Frauen ins Olympia-Programm.

2012: Bei den Halbmarathon-Veranstaltungen in den USA steigt der Frauenanteil auf 60 Prozent.

2015: Bei den US-Laufevents des Jahres sind insgesamt mehr Frauen als Männer am Start: 57 Prozent.

2016: Beim Berlin-Marathon sind 25,6 Prozent der Teilnehmer Frauen, beim New-York-Marathon 41,8 Prozent.

2017: Beim Dubai-Marathon, dem bestdotierten der Welt, kassieren die Sieger/innen je 200 000 US-Dollar

2019: Brigid Kosgei bricht den 16 Jahre alten Weltrekord von Paula Radcliffe. Die Kenianerin stürmt in Chicago zu einer Zeit von 2:14:04 Stunden. In diesem Jahr rennen Frauen drei Zeiten unter 2:18 Stunden und 13 Zeiten unter 2:20.

2023: Die Äthiopierin Tigst Assefa pulverisiert in Berlin den Frauen-Weltrekord im Marathonlauf und gewinnt in 2:11:53 Stunden.