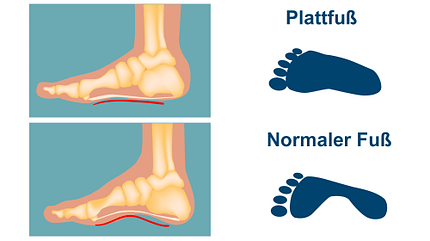

Normalerweise hat der menschliche Fuß ein Längs- und ein Quergewölbe. Beim Barfußlaufen auf weichen Untergründen entstehen deshalb die charakteristischen halbmondförmigen Abdrücke. Bei einem Plattfuß ist das Längsgewölbe nicht vorhanden. Die gesamte Haut der Fußsohle liegt auf dem Boden auf.

Was ist ein Plattfuß?

Bei einem Plattfuß (lateinisch: pes planus) sinkt das innere Längsgewölbe des Fußes nach unten ab. Bei einem erworbenen Plattfuß geschieht das Absinken des Längsgewölbes durch eine dauerhafte und fortlaufende Überdehnung der Plantarfaszie, der Sehnenplatte an der Fußsohle. Es entsteht eine dauerhafte Überpronation, also das Einkicken nach innen mit Anhebung des Fußaußenrandes. Dadurch nimmt die Fähigkeit des Fußes ab, seine drei Hauptfunktionen zu erfüllen: Lastverteilung, Stoßdämpfung und Kraftübertragung beim Gehen und Laufen. Ein Plattfuß ist häufig angeboren und betrifft etwa 15 Prozent der deutschen Bevölkerung mit steigender Tendenz.

Wenn die Diagnose für einen Plattfuß nicht alleine anhand des reinen Erscheinungsbildes des Fußes zu stellen ist, kann eine Röntgenaufnahme weiterhelfen. Diese zeigt im beschriebenen Fall eine Abflachung des Fußskelettes.

Welche Symptome treten bei einem Plattfuß auf?

Auf der Grundlage der Funktion des Muskulus Tibialis Posterior, der mittig von der Innenseite des Fußes zur Außenseite des Unterschenkels verläuft, kann man den Plattfuß in vier Stadien einteilen:

- In Stadium 1 und 2 ist der Plattfuß noch gut beweglich und durch eine physiotherapeutische Behandlung stabilisierbar.

- In Stadium 3 versteift sich die Fehlstellung des Plattfußes.

- Im vierten Stadium entsteht im oberen Sprunggelenk eine Absenkung des Sprunggelenkknochens (Talus) nach innen, was eine X-Bein-Stellung der Kniegelenke begünstigt (Genu Valgum).

Durch die dauerhafte Überdehnung der Plantarfaszie kann ein Plattfuß zusätzlich zu einer Reizung der Plantarsehne (Plantarfasziitis) führen.

Einfacher Test zur Verletzungsanfälligkeit

Mit einem einfachen Einbeinstand lässt sich das Risiko für Sprunggelenksverletzungen durch Plattfüße abschätzen. Stellen Sie sich zuerst mit offenen Augen, dann mit geschlossenen Augen auf jeweils ein Bein und versuchen Sie, diese Position mindestens 30 Sekunden lang zu stabilisieren.

Halten Sie weniger als 30 Sekunden durch, gilt der Test als positiv und ist ein Indikator für ein erhöhtes Risiko für Sprunggelenksverletzungen wie Bänderzerrungen und Bänderrisse durch Sprunggelenksdistorsion. Studien belegen zudem, dass bei Patienten mit einer Arthrose an der Innenseite des Kniegelenks (Gonarthrose) oft eine Fußfehlstellung im Sinne eines Plattfußes besteht.

Der Plattfuß: Ursache für Laufverletzungen?

Weil unser Körper nicht mithilfe einzelner isolierter Muskeln, sondern durch ganze Muskelketten funktioniert, wird der Plattfuß immer wieder als Ursache für verschiedenste Laufverletzungen diskutiert. Und es stimmt: Abweichende Bewegungsmuster des Fußes können die Belastung für darüberliegende Gelenke wie das Kniegelenk und das Hüftgelenk deutlich erhöhen und damit unter anderem zu Knieschmerzen (insbesondere patellofemoralen Schmerzen, also Schmerzen im Bereich der Kniescheibe) oder Rückenschmerzen (besonders im Lendenwirbelsäulenbereich) führen. Gerade beim Laufen bewirkt die hohe Wiederholungszahl und die schnelle Abfolge der Bewegungen, dass selbst kleine Veränderungen der Belastung Laufverletzungen verursachen können.

Die Ursachen für einen Plattfuß

Durch bestimmte (Skelett-)Fehlbildungen (z. B. Klumpfuß) können Plattfüße angeboren sein. Auch ein genetisch bedingtes schwaches Bindegewebe kann die Ursache für einen Plattfuß sein, außerdem Entzündungen wie Arthritis oder Arthrose.

Zu den wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung eines Plattfußes zählen Übergewicht und Diabetes mellitus. Aber auch das ständige Tragen von zu engen oder nicht passgenauen Schuhen kann ein Risiko darstellen.

Außerdem kann eine schwache Gesäßmuskulatur das Absinken des inneren Längsgewölbes des Fußes verursachen. Denn funktionell entsteht der Plattfuß durch eine Schwäche der Gesäßmuskulatur, die das Bein beim Gehen und Laufen in der Standphase nach außen stabilisiert. Ist diese Muskelgruppe zu schwach, dreht das Knie beim Aufsetzen des Fußes nach innen. Weiterlaufend sinkt das innere Fußgewölbe nach innen ab, weil es durch die Muskulatur nicht ausreichend stabilisiert werden kann.

Wie wird ein Plattfuß behandelt?

Viele durch einen Plattfuß hervorgerufenen Beschwerden können durch physiotherapeutische Übungen oder orthopädische Einlagen behoben werden. Orthopädische Einlagen sollten individuell angepasst und auf der Grundlage eines aktuellen Fußabdrucks hergestellt werden. Normalerweise ist es sinnvoll, die Einlagen danach jedes Jahr durch ein aktuelles Paar zu ersetzen.

Durch Kräftigungsübungen für die Fußmuskulatur wird das Längsgewölbe trainiert und so die Grundspannung im Fuß erhöht, um das Gewölbe nach oben anzuheben. Regelmäßiges Barfußlaufen kann die Fußmuskulatur zusätzlich trainieren und stabilisieren. Laufen am Strand oder auf einer weichen Wiese (oder einem Fußballplatz) eignet sich hierfür hervorragend.

Aktuelle Studien, die die Wirksamkeit von Einlagen und Kräftigungsübungen für die Fußmuskulatur im Vergleich untersuchen, konnten bis jetzt keinen signifikanten Vorteil für das Tragen von Einlagen oder die Durchführung von Kräftigungsübungen herausstellen. Beide Interventionen können jedoch langfristig das Absinken des Fußgewölbes vermindern.

In schwierigen Fällen kann nur eine Operation helfen. Bei angeborenem Plattfuß wird diese meist früh nach der Geburt durchgeführt. Danach ist eine engmaschige Nachbehandlung in der Physiotherapie und Ergotherapie wichtig.

Welche Einlagen brauche ich bei einem Plattfuß?

Einlagen, die der Behandlung eines Plattfußes dienen, besitzen eine Längsgewölbestütze. Ziel ist die Hebung des Längsgewölbes und somit die Entlastung von Vorfuß und Ferse. Da jeder Fuß individuell ist, sollten Sie Ihre Einlagen speziell an Ihre Füße anpassen lassen und die Wirkung für die Fußmuskulatur im Optimalfall sowohl im Sitzen als auch im Stehen und beim Laufen testen. Wenden Sie sich deshalb als Läufer am besten an einen Einlagenhersteller, der routiniert in der Arbeit mit Sportlern ist.

Welche Laufschuhe brauche ich bei einem Plattfuß?

Bei der Wahl der richtigen Laufschuhe sollten Sie zwischen zwei Zielen unterscheiden:

- zeitnah so schmerzfrei wie möglich laufen

- langfristig schmerzfrei laufen

Wenn es darum geht, jetzt sofort mit Plattfüßen laufen zu gehen, sollten Sie einen Stabilschuh mit Pronationsstütze wählen. Diese vermindert das Absinken des Fußgewölbes und gewährleistet auch bei längeren Läufen, wenn die Muskulatur irgendwann schwächer wird, ausreichend Stabilität. Eine recht hohe Sprengung von etwa 10 Millimeter unterstützt die Aktivierung der Wadenmuskulatur und kann so die Belastung von Vorfuß und Ferse reduzieren.

Wenn Sie langfristig trotz Plattfüßen schmerzfrei laufen möchten, sollten Sie zwischen Stabilschuh, Neutralschuh und Barfußschuh wechseln, um die Fußmuskeln nach und nach zu kräftigen. Dabei gilt: Sobald die ersten Schmerzen in Fuß, Knie oder Hüfte beim Laufen auftreten, gilt Ihre Trainingseinheit als beendet.

Eine gute Möglichkeit, Ihre Fußmuskulatur an die neue Belastung heranzuführen, ist: Wählen Sie für Ihre Trainingseinheit eine Rundstrecke. Laufen Sie die erste Runde zum Aufwärmen mit Stabilschuh und wechseln Sie danach für eine schnellere aktivere Runde in den Neutralschuh, bei der Sie den Fokus auf die Aktivität der Fußmuskulatur legen. Anschließend gehen Sie einige Meter barfuß, am besten auf einem weichen Untergrund.

So können Sie einem Plattfuß vorbeugen

Tragen Sie Schuhe, die Ihnen gut passen und die ein ordentlich ausgearbeitetes Fußgewölbe besitzen. Oder lassen Sie die Schuhe einfach mal im Regal und laufen Sie barfuß, um die Fußmuskulatur zu aktivieren.

Diese Vorteile bringt barfuß laufen

Welche Übungen helfen beim Plattfuß?

Der "Kurze Fuß nach Janda"

Eine der bekanntesten Übungen, um die Muskulatur des Fußgewölbes zu aktivieren, ist der "Kurze Fuß nach Janda" (nach Prof. Dr. Vladimir Janda). Diese Übung geht so:

- Setzen Sie sich barfuß auf einen Stuhl, die Füße hüftbreit auseinander auf dem Boden aufgestellt, die Kniegelenke im rechten Winkel gebeugt.

- Drücken Sie die Ferse in den Boden und spreizen Sie die Zehen so weit auseinander, wie Sie können. Nun drücken Sie auch die Zehen auf den Boden, aber ohne sie zu krallen.

- Ziehen Sie jetzt Ferse und Zehen zueinander, sodass sich das Fußgewölbe minimal von Boden abhebt.

- Halten Sie die Spannung zwischen Zehen, Mittelfuß und Ferse für etwa fünf Sekunden.

- Führen Sie den kurzen Fuß nach Janda mit drei Sätzen a zehn Wiederholungen durch, an mindestens drei Tagen pro Woche.

Stabilisationsübungen auf beweglichem Untergrund

Regelmäßige Stabilisationsübungen auf einem Schaumstoffpad oder Wackelbrett kräftigen ebenfalls die Fuß- und Wadenmuskulatur. Auf den Tools können Sie beidbeinig oder einbeinig balancieren, mit offenen oder geschlossenen Augen, und langsame Bewegungen durchführen, etwa das Anheben des freien Beines.

Weitere Übungen, mit denen Sie Ihre Fußmuskulatur trainieren, stabilisieren und unterstützen können, finden Sie untenstehend.

Fersenheber

Mit dem Fersenheber trainieren Sie die Wadenmuskulatur. Sie aktiviert die Fußgewölbe beim Laufen.

Gewölbebauer

Der Gewölbebauer aktiviert die Fußmuskulatur, die das Längsgewölbe anhebt.

Ballbrücke

Die Ballbrücke mit einseitiger Beinbeugung kräftigt die Gesäßmuskulatur und die hintere Oberschenkelmuskulatur.

Handlauf im Stütz

Der Handlauf im Stütz aktiviert die tiefe Bauchmuskulatur und gewährleistet eine stabile Ausrichtung des Beckens beim Laufen.